让小众不再小众

让小众不再小众

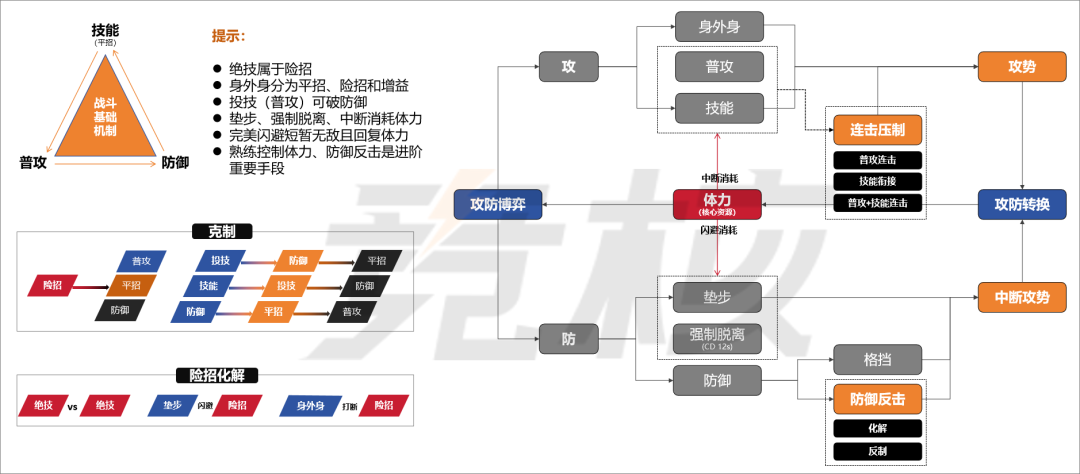

共识在于,大部分玩家认可《异人之下》向头部FTG主机游戏水准看齐的品质,扎实且极具中国功夫动作特色的格斗底层体验。争议主要集中在有关测试版本“PvP和PvE玩法比重”、“硬核vs大众化”以及“皮肤定价”等方面上。 但整体而言,无论是内部团队还是外部玩家群体,大家对这款魔方的第二代高品质格斗/动作产品,都寄予了很高期望。 高下限的FTG底层,有深度的攻防博弈 格斗竞技游戏最核心的体验,无疑是动作战斗。 作为从“入世测试”开始就没有间断体验的玩家,我与很多“老异人”有着同样的看法——《异人之下》属于下一世代的格斗产品。一方面,游戏有着很扎实的FTG底层机制与高下限的基础品质;另一方面,它通过创新战斗机制和融合功夫国漫IP元素,打造了更风格化和差异化的体验。 基础战斗机制方面,《异人之下》有着普通攻击(普攻)、防御、技能、投技等经典FTG的常规设定。玩家通过这些基础战斗动作,进行攻击衔接、攻防转换。同时存在三角循环克制关系,例如投技破防御,防御可化解蓝光技,技能优先级高于普攻且造成高额伤害。 但与很多FTG游戏偏“猜拳”的体验不同,《异人之下》在克制、打断、连击上其实做了创新。就比如普攻,该作中为多段式(一般第四下单击可击倒敌人),玩家可通过消耗体力(2格)来中断动作,实现多个普攻连击。这一中断设定同样适配多段式的技能(除绝技)。 简单来说,玩家可以进行多段普攻+技能穿插的高连击。此外,相比传统FTG游戏将投技设计成单独技能键,《异人之下》则是将其与普攻、防御等进行了融合。普攻遇到防御会自动变成投技,进而破除防御。 在此基础上,游戏围绕进阶技巧做了很有深度的攻防博弈,典型如“防御反击”。游戏中的技能、身外身分为“平招”(可防御,蓝光技)和“险招”(不可防御,红光技)。防御不仅能拆掉敌人的平招攻击,在成功防御期间当出现黄条提示时,玩家还可通过普攻触发反击指令。 值得提出的是,防御反击属于平招。换言之,被反击的一方,同样可以通过防御反击,完成防反互换。笔者清晰的记得,之前与小伙伴对战测试时,连续打出3-4段防御反击后,禁不住高呼一连串的“哇哇哇……”。 这与类魂游戏中的拼刀或弹反有些类似。而反击成功既能够给玩家提供转守为攻的机会和连段空间,同时也会瞬间拉升玩家的爽感和成就感。结合中断、投技、防御反击等,仅在基础动作战斗层面,《异人之下》就有着很深的攻防博弈。 然而,游戏中的进阶技巧远不止如此。例如绝技击中后不可闪避(强制脱出),但绝技间可相互打断,且绝技无法击中倒地的敌人。这对玩家释放绝技契机的把控,有着颇高的要求(普攻打出敌方硬直后释放,敌方绝技、技能、身外身前摇的瞬间释放,更容易中)。面对险招,玩家可通过垫步(闪避)、部分身外身(可打断对方险招过程,己方身外身不会被中断)化解。 总的来说,《异人之下》的格斗竞技体验,需要扎实的FTG操作技巧,但更强调“见招拆招”的高频战斗博弈。与此同时,配合技能、投技、绝技等还原国风动漫的演出效果,游戏在爽感、观赏性上极具张力。 踩在自己的肩膀上,做点不小众的尝试 在细细打磨格斗核心体验的基础上,《异人之下》也在寻求新的尝试。 笔者认为,这主要有两大体现:突破魔方已有成熟动作产品的框架;拓展FTG硬核且小众的纯PvP圈层。 关于第一点。首先我们能看到,《异人之下》在还原原著IP、角色打磨上,沿袭了《火影忍者》手游、《航海王壮志雄心》手游等设计理念,甚至更进一步。游戏通过大量动捕、定制动画和人工修改等,再现了原著剧情、角色动作、形象以及性格等。 战斗设定中也融合创新推出了“身外身”(类似火影的召唤技、航海王的援护技),商业化集中在赛季战令和皮肤、饰品等付费上。 其次,游戏在玩法机制上,跳出了魔方已有产品、市面上大部分动作RPG游戏的养成体系。在《异人之下》中,没有抽卡升星、没有装备升级升阶,角色都是即刻获取就即刻使用的状态,所有玩家都可通过剧情、活跃任务、PvP/PvE获取“灵虚币”(游戏通用货币)兑换角色、身外身(部分有前置任务解锁条件)等。 如果我们站在FTG品类的角度,《异人之下》前述尝试显然符合主流趋势,同时更能彰显其“格斗竞技游戏”的定位。不过,FTG市场并非一成不变,时代玩家的需求早已多元化。当下,如何打破FTG硬核、高门槛的固化印象,让更广泛的玩家参与进来,似乎正成为相关厂商亟需解决的问题。就比如卡普空《街头霸王6》推出环球游历模式,探索FTG+开放世界方向,尝试摘掉/弱化“FTG=小众”的标签。 聚焦《异人之下》,它同样在尝试向外拓展。其一是在PvP方面。《异人之下》在保留攻防博弈深度的基础上,目前已推出了1v1天下会武(排位)和快速对决、鼎足轮战(擂台3v3)、两仪协斗(组队2v2)多种玩法模式。 传统格斗游戏因手难度高、练习时间长、成长反馈慢、失败挫败感强导致的高门槛,让很多新玩家望而却步,难有新鲜血液。而多人玩法模式,一方面能够成为核心高玩秀操作的表演舞台,另一方面能让普通玩家有初步尝试的欲望(求带飞、打辅助何尝不是一种降低门槛的方式)。 另外,基于前几代格斗动作产品的积累,魔方摸索出了“超多角色+格斗的高品质角斗场体验”。一款游戏有几百个角色,就算《街霸》系列也没做到。 换句话说,《异人之下》凭借原著IP,可以塑造丰富的角色以持续增强格斗玩家、IP粉丝的体验。 其二是在格斗游戏PvE方向的探索上,目前《异人之下》也取得了初步成果。就比如入世测试就有的“道冲之渊”模式。游戏会在每个赛季推出有难易度的章节式挑战关卡,玩家完成关卡挑战,可获得一定的“完成挑战奖励”以及“类竞速的排名奖励”。 这一过程中,不仅能激起玩家的挑战欲,还可以借助PvE让玩家有更多的练习,进而提升练度、加快成长。 相比之下,新推出的“尘途百炼”更偏向带有养成元素的PvE闯关玩法。玩家可通过“每日补贴”、“闯关”获取历练升级、要诀解锁(类似天赋build)、法器收集(类装备驱动)资源,提升异人实力以游玩下一个更高难度关卡。 需要提出的是,“尘途百炼”模式中的养成元素均为局内养成,且资源完全通过活跃、局内获取,有别于传统MMO、动作RPG的数值养成。它更多是服务于喜欢有长线PvE体验的玩家,以及在经历一场酣畅PvP之后想放松的玩家。 在笔者看来,现阶段《异人之下》的“道冲之渊”和“尘途百炼”两种PvE玩法模式,是在保证格斗竞技核心体验的基础上,为丰富玩法、拓展用户圈层而做的“辅助设计”。与此同时,我们不排除《异人之下》未来会做更好地调整、更多的尝试。 挑战不少,但更多是对异人之下的期待 若按照市面上大部分产品的标准,《异人之下》早已达到上线标准。那为何魔方还在花费大量时间、精力去测试、打磨?玩家认可游戏高品质的同时,为何还有诸多争议? 客观地讲,从本次“百相测试”的情况来看,游戏确实还存在调整空间。例如测试期间,通过玩家反馈,官方优化了部分异人、身外身的异常。但这些问题应该还不足以引起玩家广泛讨论,并且都可以通过更新及时解决。 我认为,最根本的原因是,大家对它有更高的标准,相信它能不断超越预期。尤其是在“硬核大众化”、“长线运营”的维度,魔方与玩家们均对《异人之下》寄予厚望。 简单举例,有部分玩家反馈游戏“道冲之渊”模式解锁有点慢,“尘途百炼”存在数值卡关的情况,希望有更多PvE体验内容,以及多人联机PvE模式。 暂且不论《异人之下》还处于测试期间,未来可能会有推出更多PvE玩法模式。对于控制这类偏内容消耗体验的做法,我的理解是:一方面,它对内容产出能力要求很高,可按照魔方的高标准,这不单单是填充内容量的问题;另一方面,合理控制内容释放,更符合玩家正常的游玩节奏,同时也能起到中长期驱动玩家活跃的作用。 与之类似,玩家提出想要其他PvP(多人组队竞技,PvEvP)模式。这既存在FTG核心用户丰富体验的需求,也承载了泛用户希望《异人之下》能打破FTG圈层小众的期待。 而针对“限定皮肤价格过高”的讨论,确实会关联到不同用户付费能力上,但游戏商业化其实也做了符合当前玩家消费习惯、市场趋势的“分层设计”(除开限定皮肤,还有免费活动皮肤、低价皮肤)。换个角度,对于魔方而言,他们肯定也希望《异人之下》成为长青产品。 归根结底,无论大众玩家还是项目组,均不止于说将《异人之下》打造成一款高品质的格斗竞技爆款,更期待它在长期体验、长线运营上,突破传统FTG的桎梏。 做自己看得懂的事,做玩家真正想要的体验。或许,这才是《异人之下》的使命感、野心,也是大家预期中下一代3D格斗竞技产品应有的特质。