Fun First, Balance Later

Fun First, Balance Later

射击游戏从不缺玩家,缺的是更有新鲜感的产品。

其实过去十年,射击游戏玩法有过很多次迭代,包括英雄射击、吃鸡和塔科夫等。可能是因为创新本身不易,又或是为了求稳,现阶段不少公司还是围绕这些成熟玩法做文章。

而我们能够看到一个不错的趋势是,逐渐有人跳出PVP射击魔圈,尝试进一步挖掘PVE射击的潜力。可能在很多人印象中,PVE射击产品一般都偏向单机体验。不过,在日新月异的游戏市场中总会有那么一两个“另类”。

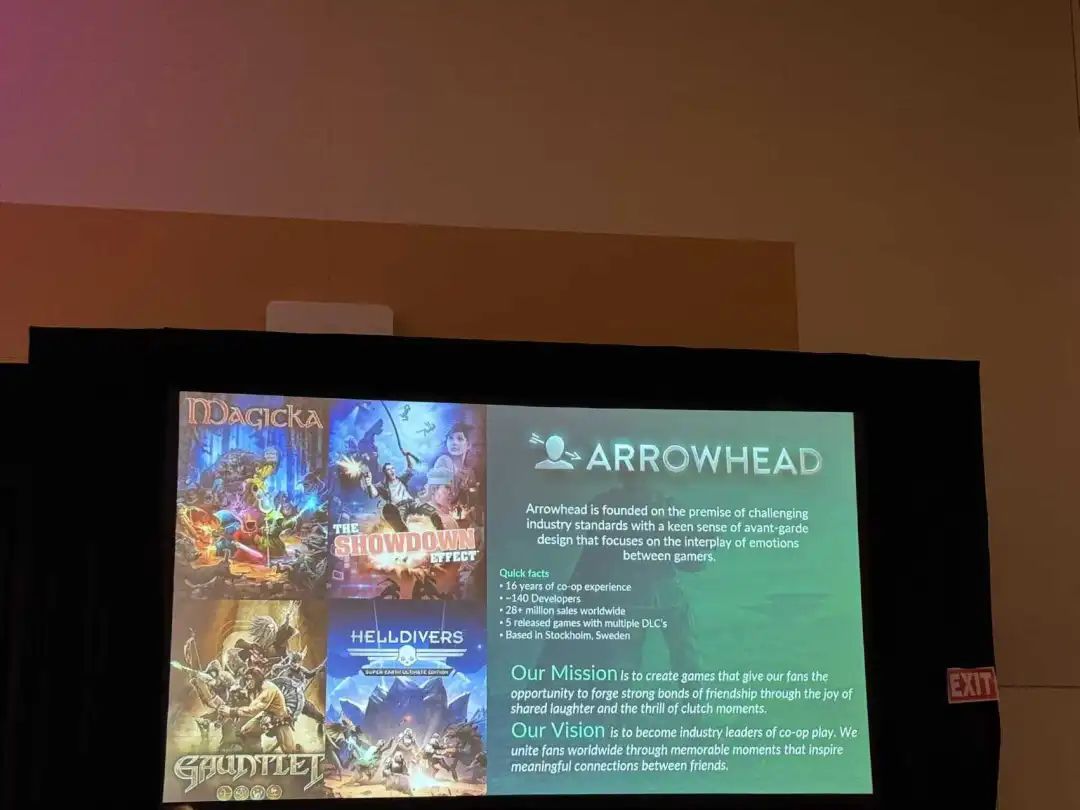

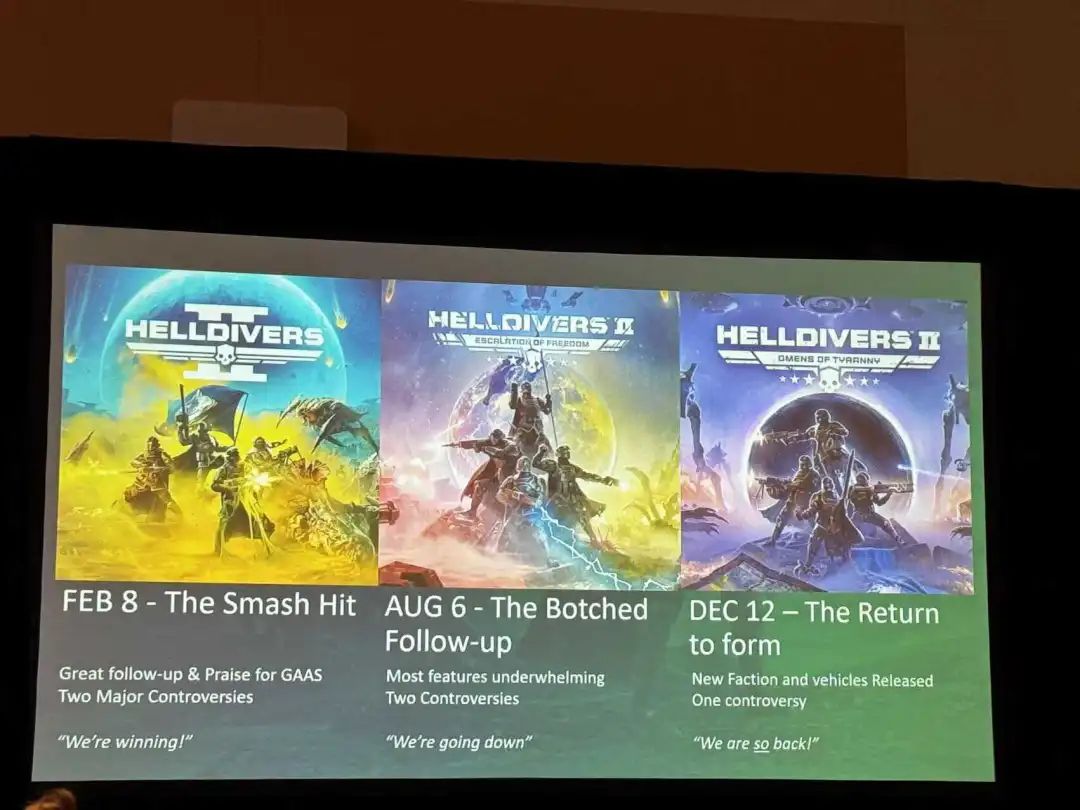

去年2月,由Arrowhead Game Studios研发的第三人称射击游戏《绝地潜兵2》正式上线。凭借在线合作PVE射击+装备驱动+社交娱乐的玩法,该作获得了不少玩家的青睐,累计销量1500万份,Steam同时在线峰值超45.8万。

作为一家以“反主流”闻名的瑞典工作室,Arrowhead怀有怎样的游戏产品设计理念,《绝地潜兵2》又为何能打破一固有认知?在GDC 2025上,Arrowhead Game Studios 创始人兼首席创意官 Johan Pilestedt揭露了游戏的核心主旨。

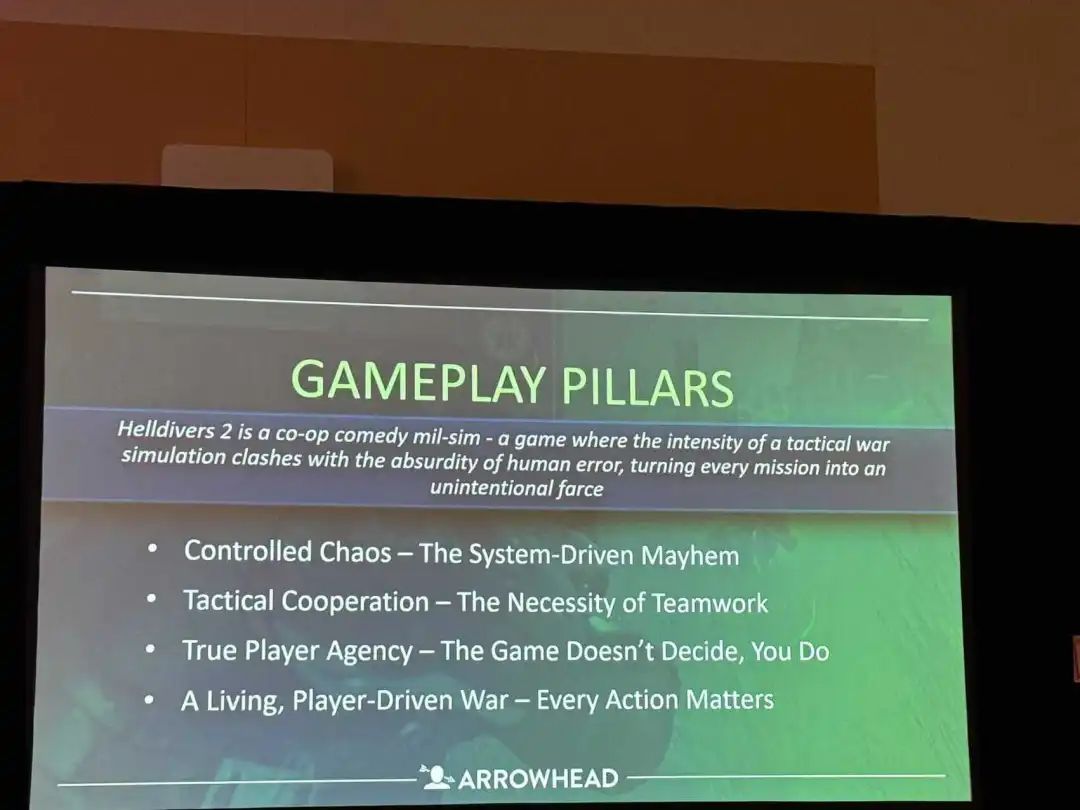

在Pilestedt看来,《绝地潜兵2》是一款合作喜剧军事模拟游戏——战术战争模拟的紧张感与人为失误的荒诞性相互碰撞,将每次任务都变成一场意外的力量角逐。游戏的核心构建理念包含了四大维度:受控混乱,系统驱动疯狂场面;战术协作,团队合作的必要性;真正的玩家自主权,游戏不做决定,由你掌控;一个鲜活、玩家驱动的战争,每个行动都至关重要。

与此同时,他认为,当前的游戏开发者往往过于关注游戏的平衡性,而忽略了游戏本身的趣味性。平衡只是一个理想化的概念,乐趣才是游戏的核心。

在与竞核交流设计游戏创新问题时,他表示:“PVE探索更疯狂的玩法系统设计更容易,PVP需要更多的平衡,但你也可以通过不平衡来平衡。我认为PVP的一个挑战是,一旦你做了PVP,就更接近电子竞技,因此你必须设计的更加小心。”不过Pilestedt也提到,PVP射击也有像《逃离塔科夫》这样充满创新的产品。这说明在PVP领域创新是有可能的,只是更具挑战性。

非典型大学辍学创业,16年来一路试错

站在当下,我们或许会觉得Arrowhead打造爆款《绝地潜兵2》很容易,但其实这一路他们也踩过很多坑。

2007年,沉迷于《龙与地下城》桌游与《半条命》Mod制作的瑞典大学生Pilestedt做出了人生中的一个大决定——“忽悠”自己的朋友与自己辍学成立Arrowhead工作室。

可与硅谷传奇的“辍学创业神话”不同,Pilestedt坦言:“辍学创业被过度浪漫化了——成功者的故事掩盖了无数失败案例。”在其看来,自己之所以会有这种反主流的选择,更多源自对游戏创作近乎偏执的热情。

早在上世纪90年代,Pilestedt通过一些Mod社区就积累了很多经验。那时候的他就觉得“让玩家体验你创造的世界,会最令人上瘾的成就感”。

只是初次创业做游戏,远比他想象中要难上很多。2012年,也就是在Arrowhead正式成立四年后,工作室才迎来自己的首款作品《Magicka》。幸运的是,以“法术组合”为核心机制的动作冒险RPG《Magicka》,受到了当时市场以及玩家们的喜爱,开售17天销量破20万份。后来,该作也成为发行方Paradox Interactive第一款百万销量的游戏。

不过,后续《Gauntlet》项目的失利,让团队意识到,独立工作室的生存关键还在于聚焦核心优势。这也是为什么Arrowhead会推出Helldivers系列的重要原因。2015年Arrowhead研发的俯视角战术游戏《绝地潜兵1》被纳入PlayStation数字发行计划,取得了较大成功。

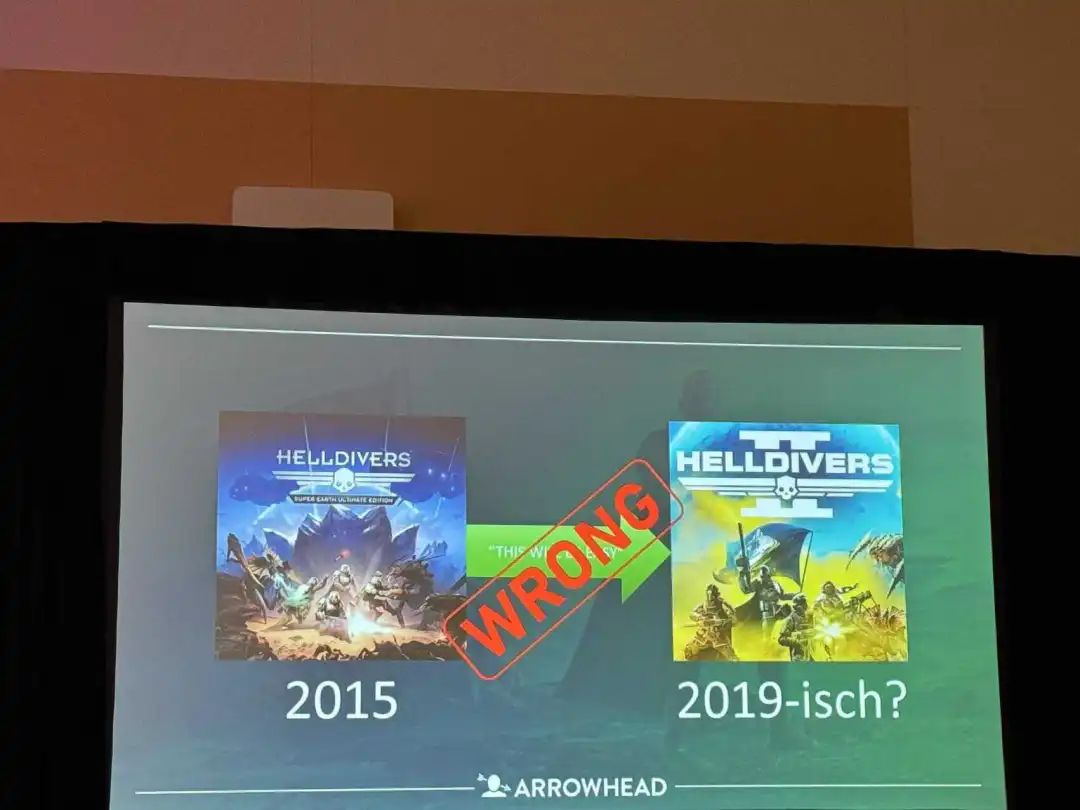

或许是受《绝地潜兵1》积极成绩影响,Arrowhead开始陷入“反思”。Pilestedt表示,当时他们的想法是:“我们是否被自己的安全区限制了想象力?”于是,他们决定挑战更高难度的3A级第三人称射击游戏开发,但却低估了规模扩张的复杂性。

据悉,团队原计划是花4年时间,从《绝地潜兵1》迭代出具有3A品质的《绝地潜兵2》,但最终该项目耗费了7年11个月26天,期间团队也扩张到200人。

“管理200人团队就像在飓风中拼乐高。”在GDC 2025演讲台上,Pilestedt回忆开发《绝地潜兵2》过程时坦言,“我们曾试图复制3A大作的叙事框架,却失去了让玩家自发创造故事的能力。”

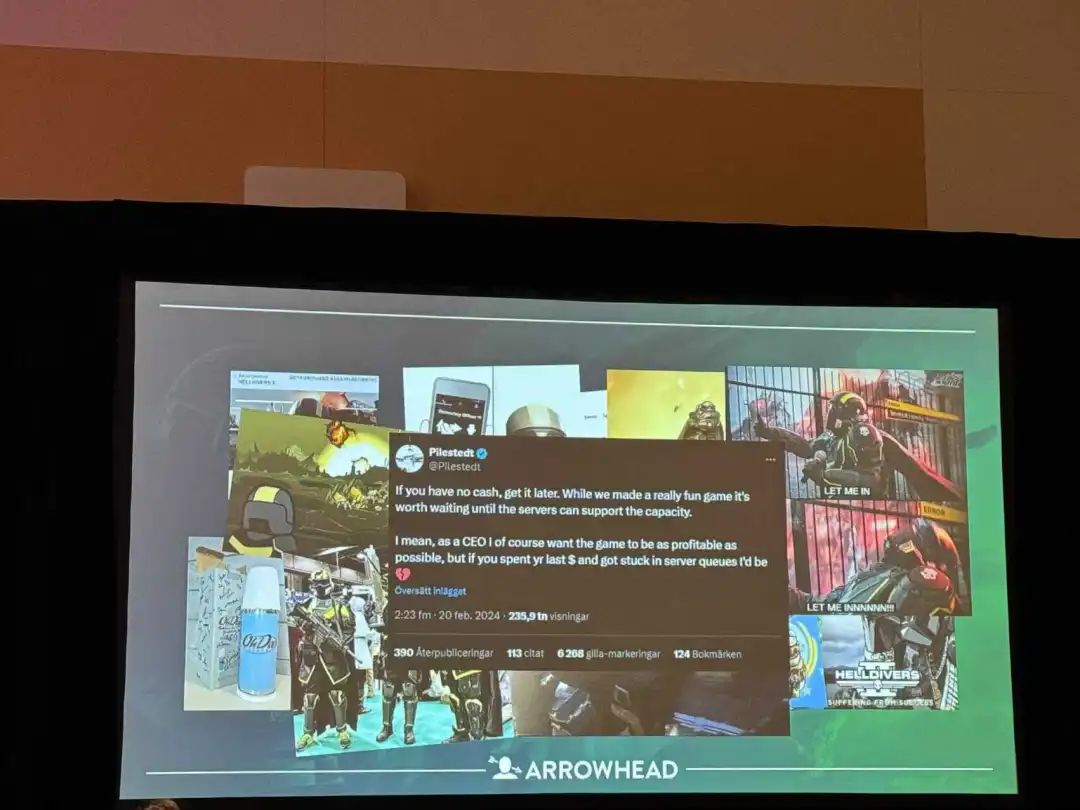

去年2月《绝地潜兵2》上线后迅速爆红,同时遭遇服务器崩溃危机。原本团队预计15万的服务器负载,但却被大量涌入的用户瞬间冲垮。“我们的后端工程师只说了一句话:挽起袖子,潜入代码风暴。”Pilestedt表示,连续72小时的极限调试,成为工作室史上最黑暗也最闪亮的时刻。

可福无双至,祸不单行,游戏上线后不久,因平衡更新和强制绑定PSN账号引来的大量批评。

为了全身心投入在改善游戏和回应游戏社区事情上,2024年Pilestedt做出关键决策:卸任CEO,聘请职业经理人负责公司运营,自身回归创意总监角色。

对此他解释到,在担任CEO的16年中,他逐渐陷入“人力资源会议与游戏设计之间的撕裂”。作为游戏公司领导者,你必须清楚你的核心价值是“管理企业”还是“创造体验”,两者难以兼得。我们需要擅长游戏设计的人专注于设计,让财务专家处理预算,就像让火箭科学家造火箭,而不是学做财务报表。

随着Pilestedt重返游戏创作与运营一线,进一步转变并释放团队的创作潜能,这帮助《绝地潜兵2》逐渐回归正轨。

为所有人设计的游戏,最终不属于任何人

当然,一款游戏能够取得成功,其本质还在于产品本身。

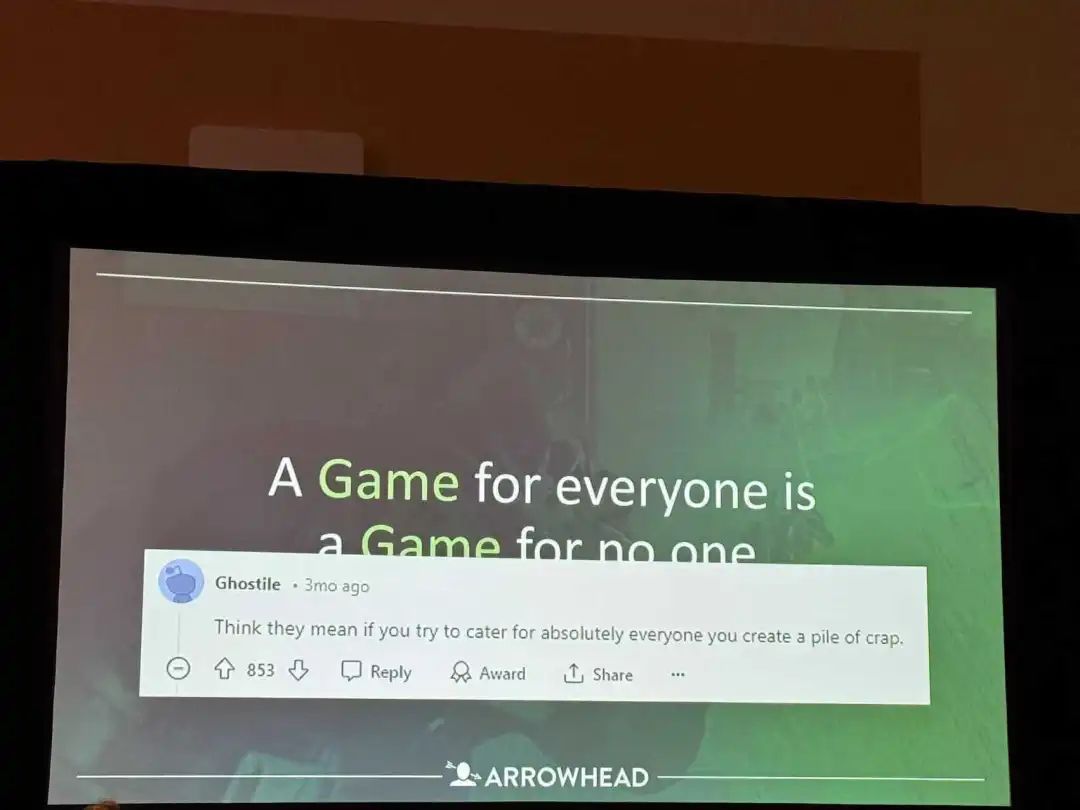

在GDC 2025现场,Pilestedt分享了一则玩家给予项目的评语或者说建议,“如果你试图迎合所有人,你会制造一堆垃圾”。而通过与玩家们的交流,Arrowhead后来在评估《绝地潜兵2》用户画像时,也建立了自己的想法。

就好比针对家庭、士兵、赛车手、矿工、富家公子等不同群体,什么样的车才是最好的车?可能保时捷911是富家公子的常有的选择,但对于一起出游的家庭、在战场征战的士兵而言,保时捷911可能就没那么合适。

对应到游戏领域,换言之,一款游戏也不会适合所有类型的玩家。

通过玩家社区调研、建立用户画像模型,Arrowhead后来将《绝地潜兵2》的核心用户定位为“经验丰富、社交驱动、情感投入”的硬核玩家群体。Pilestedt也犀利指出:“试图取悦所有人的游戏,最终会沦为平庸。我们只为自己的粉丝设计游戏。”

这一策略的底层逻辑在于:口碑传播的杠杆效应——硬核玩家具备更强的社区影响力,其自发推荐能带动圈层扩散;设计专注度的提升——放弃泛化需求,聚焦核心体验的深度打磨。

例如,《绝地潜兵2》虽然是在线服务型游戏,但它放弃了传统匹配系统,强制玩家通过社交网络组队。这在强化合作门槛的同时,也塑造了独特的社区文化。

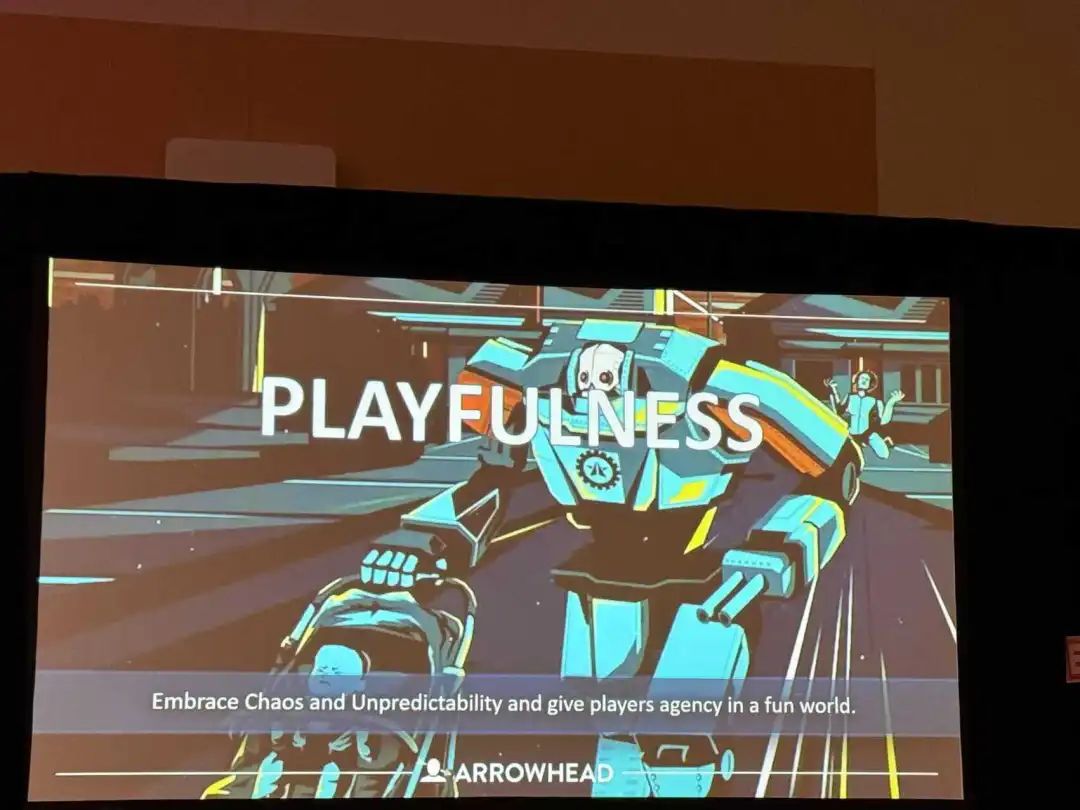

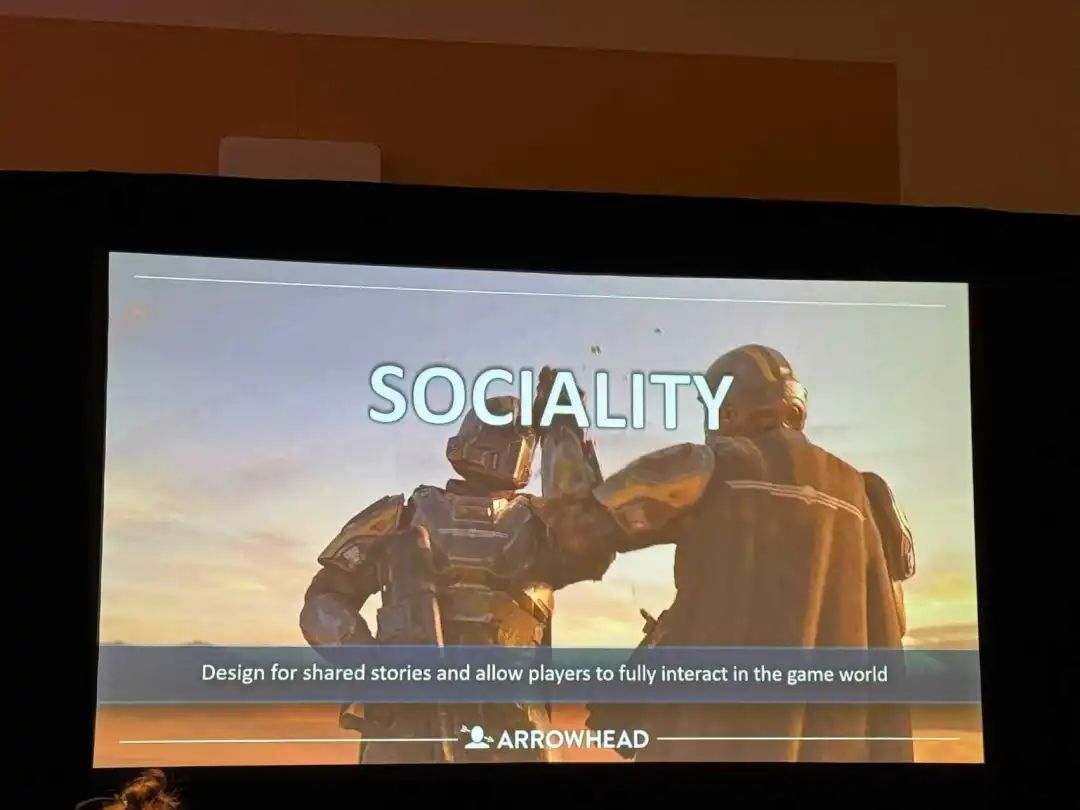

而回归到产品玩法设计上,Pilestedt强调Arrowhead每款游戏都建立在三个核心价值之上:可信幻想(Believable Fantasy);Playfulness(玩乐思维);社会化叙事(Social Storytelling)。

其中,“可信幻想”被定义为设计的第一性原则——不是追求现实主义,而是通过内部一致性(Internal Consistency)让玩家沉浸于逻辑自洽的虚构世界。Pilestedt简单举例道:“玩家不拒绝幻想,但痛恨逻辑矛盾——当你用三发子弹击倒Boss,却在过场动画中被手枪威胁,这种割裂会摧毁沉浸感。”

这一理念在《绝地潜兵2》中体现为:物理系统的“拟真感”,如友军火力不可关闭、投掷物弹道受重力影响,这些设计虽不追求真实物理模拟,却通过规则的一致性强化战术决策的权重;叙事与机制的融合,玩家在任务失败时,服务器数据会被计入全局战争进度,形成“社区共同书写史诗”的集体叙事。

玩乐思维,是将游戏视为数字游乐场,胜负并非核心。例如《绝地潜兵2》设计并非注重竞技,而是像成为制造荒诞有趣时刻的“机器”。比如载具可能弹到空中然后掉下来压死Boss;误伤友军,导致团队以一种很滑稽的行为挂掉;又或是敬礼加快升旗速度等。

而社会化叙事,是指游戏设计共享故事并允许玩家在游戏世界中进行充分互动,强调由玩家们去驱动游戏。对此,Pilestedt表示,欧洲开发者可能不是很喜欢孤胆英雄式的叙事方式,他们更相信集体记忆的力量。

Pilestedt和团队希望这些充满挑战、趣味性的内容,能够成为现实朋友组队玩《绝地潜兵2》的人,在茶余饭后的一种轻松回忆。甚至五年后的酒局上,大家仍能回忆起当时的场景,引发哄堂大笑。

总的来说,Arrowhead对《绝地潜兵2》的定位是:一款合作喜剧军事模拟游戏——战术战争模拟的紧张感与人为失误的荒诞性相互碰撞,将每次任务都变成一场意外的力量角逐。游戏的核心构建理念包含了四大维度:受控混乱,系统驱动疯狂场面;战术协作,团队合作的必要性;真正的玩家自主权,游戏不做决定,由你掌控;一个鲜活、玩家驱动的战争,每个行动都至关重要。

保持在同一车道驾驶,你就永远无法超车

对于如何在竞争激烈的射击游戏市场跑出来,在《绝地潜兵2》正式发售前,Pilestedt和Arrowhead其实也没有十分清晰的答案。不过,经历这一项目后,他们笃定存在某些理念。

就比如,传统游戏设计追求“平衡性”,但《绝地潜兵2》反其道而行,游戏中存在友军伤害强制开启、空投补给可能砸死队友、战略指令需输入复杂指令等近乎“反人类”的设计。

此前游戏中的友军伤害设计,其实被很多玩家吐槽甚至反对。有些玩家也曾建议官方让玩家自主选择关闭或开启友军伤害,但项目组最终还是坚持不改。

Pilestedt在GDC 2025现场解释了这个问题,他表示,这些设计看似“反人类”,实则构建了独特的社交黏性。“当队友误触核弹按钮导致团灭时,玩家的第一反应不是愤怒,而是大笑并录制视频分享——这正是我们追求的‘灾难记忆’。”对于游戏而言,乐趣才是第一位,平衡性则次之。

此外,针对行业对“服务型游戏”(Live Service)的盲目追捧,Pilestedt提出颠覆性解读。他认为真正的服务型游戏不是付费DLC工厂,而是成为玩家的数字爱好。就像战锤玩家享受涂装模型的过程,我们要让游戏成为生活仪式。

在Pilestedt看来,现今游戏行业总发生裁员,一定程度上也与大多公司采取保守策略有关。数据驱动的保守主义,使得很多游戏厂商过度依赖历史数据预测市场,导致续作与模仿品泛滥。当所有厂商都在追逐下一款大逃杀时,行业就会陷入“创新萎缩-市场收缩-裁员潮”的恶性循环。

在游戏产业高度工业化的今天,“成功公式”似乎已被标准化:高预算、大IP、成熟的玩法框架。而Arrowhead的成长轨迹充满矛盾,他们既推崇“游戏即玩具”的纯粹乐趣,又通过复杂的系统设计构建硬核体验;既强调“为特定玩家群体服务”,又意外创造了现象级爆款。

这种矛盾性,恰恰揭示了当代游戏产业中“工业化”与“创新”的平衡之道。